みなさん、こんにちは。

のりそらです。

私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。

ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。

今日も、世界の教育に目を向けてみたいと思います。

日本国内にしか目を向けていないと、その範囲で物事を考えるようになる、日本の常識に支配されるような気がしたためです。

そこで、少々世界の国の教育の様子にフォーカスしたいと思いました。

さて、

『【発表!!】教育制度充実国ランキング』

と称して、ある指標で教育制度の充実度、幸福度を見ていき、そのランキングトップ10 を発表しました。

参考にしたのは、米CEO World誌の「世界最高の教育制度ランキング」とユニセフの「Report Card 16」です。

まだそちらをご覧になっていない方は、先にそちらをご覧いただけると良いかと思います↓↓

今回は、上の記事のうち、教育制度で2位にランクインした”アメリカ”の教育の特徴についてお話しさせていただきたいと思います。

アメリカの教育制度って、実はあまりよくわからなくないですか?

私は知らないことばかりでした。

では、早速いってみましょう!!

アメリカの教育の歴史

今回は、アメリカの教育の歴史を紐解きたいと思います。

実は、浅い歴史

アメリカの義務教育制度は、19世紀末後半頃に確立しました。

それまでは政府による普遍的な教育制度は構築されておらず、全米各州で多様な教育制度が確立されました。

1965年に政府は初等中等教育法を確立し、貧困家庭の児童に対する教育支援事業などを開始しました。

1990年代以降、連邦政府が州政府の教育に関与するようになりました。

1994年には、アメリカ教育法とアメリカ学校改善法の2つの法律を制定しました。

連邦政府はこの2つの法律において、州および地方教育機関に学力水準の達成を要請しました。

2002年には、落ちこぼれをつくらないための法律を制定しました。

これは、連邦政府が州および地方教育機関に対して、教育水準の達成を要請する内容で、達成できない学校には生徒の転校や補習の提供や学校再編の制裁措置などを実施しました。

STEM教育→STEAM教育

2011年頃、オバマ政権下では産業競争力向上を目的として、STEM教育を国家戦略として位置付けました。

STEM教育を実現するため、

- 学校におけるブロードバンドの推進

- EdTechを活用する政策方針

- EdTech開発者向けのガイドライン

などの実施プロジェクトを連邦教育省が発表しました。

STEM教育とはScience(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)のそれぞれの単語の頭文字をとったものです。

最近ではアートのAを加えて、「STEAM教育」と呼ばれるようになりました。

アートとは、自由に創造や表現をすることです。

自分の考えや感情を色や絵、音楽、その他のさまざまな素材を活用して形にします。

アートが入ることで、”理数”のイメージから一気に柔軟性を持ち、つくりあげるものがより豊かになる印象を受けることでしょう。

あらためまして、

STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(ものづくり)、Art(芸術)、Mathematics(数学)の5つの単語の頭文字を組み合わせた造語です。

これら5つの領域を重視する教育方針を意味します。

この教育方針の目的は、現実の問題を解決に導く力や今までにないものを創造する力を育むことです。

元々はアメリカが、科学技術分野での競争力を高めるために推進してきた教育方針です。

日本でも「日本STEM教育学会」「STEAM教育協会」が近年設立され、STEAM教育は注目を集めています。

アメリカの教育の特徴

アメリカへの留学を検討している学生やアメリカへの移住を検討されている方等、アメリカの教育制度が気になる方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、アメリカ教育の特徴について3点にわたりお話しさせていただきます。

各州に教育の権限あり

日本とは異なり、アメリカの教育制度は各州の裁量によって決められます。

各州に教育省、群に教育局、学校区に教育委員会がそれぞれ設置されています。

学校区の裁量が非常に大きく、実質的には学校区がほとんどの教育制度を決定しています。

義務教育の年限や小中高の修業年限、カリキュラム・教科書・休日などを学校区が決めています。

学校区によって教育レベルが異なり、子どもを持つ親の中には教育レベルの高さによって住む地域を決める人もいるようです。

『K -12』

アメリカでは学年のことをKもしくはグレードと言います。

日本の幼稚園年長をK、小学1年生から高校3年生までの12年間をグレード1~12と呼びます。

12年の分け方も州によって異なります。

※一般的には、グレード1~5が小学校・グレード6~8が中学校・グレード9~12が高校です。

アメリカの義務教育期間は「K-12」と呼ばれています。

K(幼稚園年長)からグレード12(高校3年生)までが義務教育期間で、原則教育費は無償です。

多様性を認めるさまざまな教育

ホームスクーリング

アメリカでは、学校には通わず家庭で教育を行うホームスクーリングが認められています。

ホームスクーリングには、

- 保護者が教育を行う

- 家庭教師に一任する

- 一部の教科は学校で受ける

など、様々なケースがあります。

モンテッソーリ・シュタイナー教育

教育に関する裁量が学校区に与えられていることから、アメリカの教育は日本よりも多様性に富んでいます。

モンテッソーリ教育やシュタイナー教育など、さまざまな教育を提供する学校があります。

特別支援教育

アメリカの教育制度は、障がい者教育も充実しています。

個別障がい者教育法により、個々の課題を見極め適切な支援を無償で提供することが義務付けられています。

教育の成果

最後に、数値で測れる教育の成果についてまとめました。

教育は数字で測れる部分が全てではないことは、ご理解いただけますよね。

よって、あくまで指標です。

今回は、「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)」、「算数・数学及び理科の到達度に関する国際的な調査(TIMSS)」、「THE(TIMES Higher Education)」をその指標としました。

「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)」

国立教育政策研究所の「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)」によると、アメリカのPISA調査の結果は以下の通りです。

| 年 | 読解力 | 数学的リテラシー | 科学的リテラシー |

| 2000年 | 15位 | 19位 | 14位 |

| 2003年 | 18位 | 28位 | 22位 |

| 2006年 | 調査対象外 | 35位 | 29位 |

| 2009年 | 17位 | 31位 | 23位 |

| 2012年 | 24位 | 36位 | 28位 |

| 2015年 | 24位 | 40位 | 25位 |

| 2018年 | 13位 | 37位 | 18位 |

これまでの結果を見ると読解力・科学的リテラシーは20位前後、数学的リテラシーでは30位前後で推移しています。

「算数・数学及び理科の到達度に関する国際的な調査(TIMSS)」

国立教育政策研究所の「算数・数学及び理科の到達度に関する国際的な調査(TIMSS)」によると、アメリカの調査結果は以下の通りです。

| 年 | 算数・数学 | 理科 | ||

| 小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | |

| 1995年 | 12位 | 28位 | 3位 | 17位 |

| 1999年 | – | 19位 | – | 18位 |

| 2003年 | 12位 | 15位 | 6位 | 9位 |

| 2007年 | 11位 | 9位 | 8位 | 11位 |

| 2011年 | 11位 | 9位 | 7位 | 10位 |

| 2015年 | 14位 | 10位 | 10位 | 11位 |

アメリカは平均的に10位前後で推移しています。

「THE(TIMES Higher Education)」

高等教育専門誌「THE(TIMES Higher Education)」によると、2020年の世界大学ランキングの10位までの結果は以下の通りでした。

- 1位:オックスフォード大学(イギリス)

- 2位:カリフォルニア工科大学(アメリカ)

- 3位:ケンブリッジ大学(イギリス)

- 4位:スタンフォード大学(アメリカ)

- 5位:マサチューセッツ工科大学(アメリカ)

- 6位:プリンストン大学(アメリカ)

- 7位:ハーバード大学(アメリカ)

- 8位:イエール大学(アメリカ)

- 9位:シカゴ大学(アメリカ)

- 10位:インペリアル・カレッジ・ロンドン(イギリス)

トップ10にアメリカの7大学がランクインしています。

世界大学ランキングは、

- 教育

- 研究

- 被引用論文(研究影響力)

- 国際性

- 産業界からの収入

の5分野13指標でスコアを算出し順位付けしています。

トップ10の大学は2019年から順位は変動したものの、構成する大学は変化していません。

アメリカの大学では、日本の入試制度のようなものはなく、すべて書類審査で入学の可否が決定されます。

主に、過去の自分の成績などで評価されます。

9月から翌年の5月までの9ヶ月間を1年間として、

- 2期制(セメスター制)

- 4期制(クオーター制)

のどちらかが取られています。

大学の成績は単位制で、各学期ごとに単位を取得します。

学年の分け方は、在学している年数ではなく、取得した単位数によって決定します。

1~4年生をそれぞれfreshman・sophomore・junior・seniorと呼びます。

アメリカの大学の特徴は、学生個人の意思によって柔軟に学習ができることです。

具体的には、以下のようなことなどができます。

- ある大学で取得した単位を持って、別の大学に編入する

- 休学して残りの単位を復学後に取得する

- 途中で専攻分野を変更する

- 夏の間に単位を取得し4年在籍せずに卒業する

日本の大学生とは異なり、アメリカでは大学生を一人の大人として扱い、自己責任の下に選択の自由が与えられています。

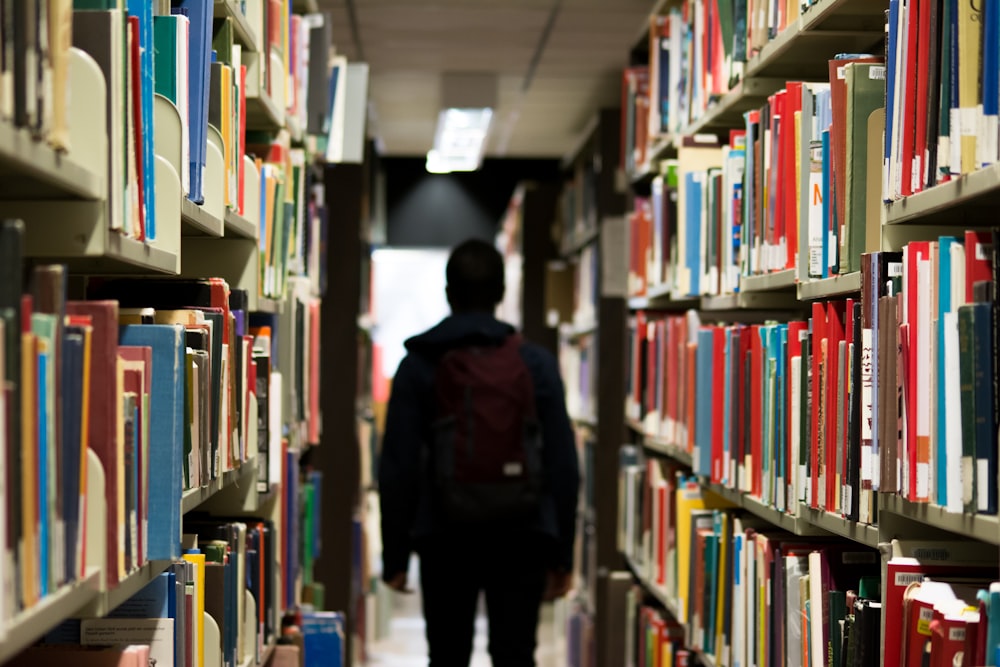

アメリカには、リベラルアーツ・カレッジと呼ばれる大学がアメリカ全土で約600校あります。

多様な教養のある知識人や社会のリーダーを育成することを目的とした大学で、ハーバード大学などがこれに当たります。

入学時に専攻分野を決めておく必要がなく、理系・文系・芸術系などを問わず、多様な科目を学ぶことができます。

異文化交流が盛んな大学が多く、多様な国の学生が集まっており多くの日本人学生も留学しています。

まとめ

最後にご紹介したアメリカの大学のすごさがインパクトが強くありましたね。

その割にその他の学力調査における数値が低いと感じた方も多いのではないでしょうか?

前述のようにアメリカでは各州によって教育が違い、教育内容が統一されていないことなどから、国際的な学力調査では先進国と比べて順位が低くなっています。

今後もアメリカでは選択の自由の下、多様な人材の育成を目的とした教育が提供されると考えられます。

私も、学校づくりで大いに参考にさせてもらっています。

オンラインオルタナティブスクール個別面談(無料)↓↓

今後とも、アメリカの教育からは目が離せません!!

のりそらからは以上です!!

もしこの記事がお役に立てたら下の2つのバナーを1日1回ポチッとクリックお願いいたします!!

それを活力に頑張ります↓↓

そして、これ、便利です。疲れたらドラマでも観て一息つきましょう↓↓

お知らせ:無料メルマガ『教師のための教育改革』開始!!

教師向けの無料メルマガ『教師のための教育改革』を始めました。

今なら購読特典として、電子書籍『世界基準の教育改革』をプレゼント中↓↓

アメリカの教育と同じくらいこれで本を読むことにハマっています(汗)↓↓

コメント